| 露出計の原理1 |

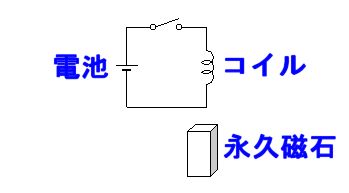

| 露出計のレストアをする前に、まず露出計の原理について書こうと思います。 図のように針金を丸めたもの(コイル)があります。そこに電池をつないでみます。下には磁石が置いてあります。 スイッチを入れなければ何も起こりません。しかし、スイッチを入れてコイルに電流が流れると、コイルが右や左に動こうとします。これはどうしてなのでしょうか? 答えは、コイルに電流が流れると、コイルが磁石(磁気を帯びる)になり、このコイルと下にある磁石とが反発したり、引き合ったりするからなのです。露出計はこの原理を利用しています。 |

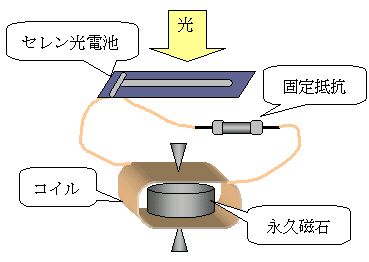

| 左図は、乾電池の代わりに、セレン光電池をコイルにつなげたものです。セレン光電池は、光を当てると発電する電池で、コイルに電流が流れるとコイルが少し回転することになります。セレンに当たる光が強いほど、多くの電流が流れ、コイルは大きな角度で回転することになります。 途中にある固定抵抗は、電流によりコイルが回り過ぎないように(振り切れないように)、電流を制御しています。逆に、強い光を当てても、コイルの振れが少ない場合は、もっと抵抗値の小さい抵抗器に替えるか、抵抗器を取り除くことで改善できます。

【セレン光電池について】 |

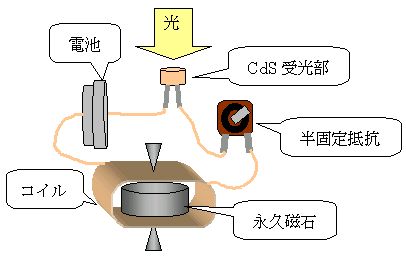

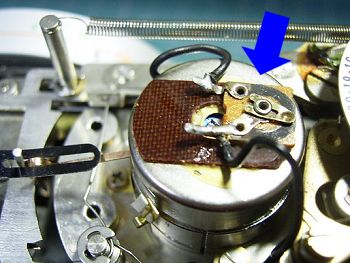

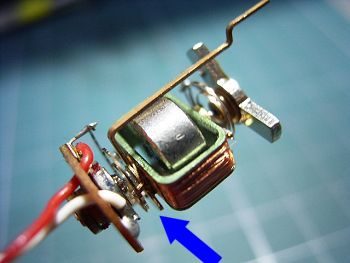

| 左図は、反応性を高めるため、セレン光電池に変わるCdS(硫化カドミウム)素子を使用した露出計です。これには乾電池が必要となります。レンズの周辺に付いている小さな丸い穴に入っているのがこのCdS受光部です。 動作する原理は、基本的に上記と同じです。CdSに当たる光量が多くなると抵抗値が小さくなりますので、その分電流が多くコイルに流れるという仕組みです 途中にある半固定抵抗は、電流の制御をしています。露出計の調整はこのつまみを動かすことでできることになります。 |

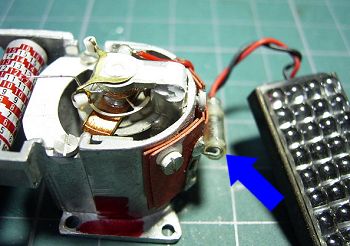

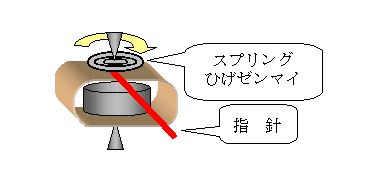

| 最後に、お気づきとは思いますが、このコイルに細い指針をつけると、コイルの角度が変化すると、指針が動くことになります。つまりメーターになるわけです。これが露出計の正体です。指針が振れたとき、元に戻す必要があります。この仕事をしているのがひげゼンマイです。ゼンマイの力で指針にテンションをかけています。

【露出計のレストアについて】 |